Il y a trois ans (ce n’est plus le cas aujourd’hui), si nous cherchions sur internet à nous procurer un ouvrage sur le stoïcisme, de nombreux sites d’achats en ligne nous proposaient en « best-seller » le livre d’Andreas Athanas : « Maîtriser le mode de vie stoïcien : améliorer votre résistance mentale, votre autodiscipline et votre productivité grâce à la sagesse stoïcienne ancienne ». Cet ouvrage nous permet de corroborer deux arguments, le premier, nous indique qu’il est tout à fait possible d’écrire un ouvrage de philosophie sans être philosophe, en témoigne l’avis de « non-responsabilité » placé avant l’introduction : « le lecteur accepte qu’en aucun cas l’auteur ne soit responsable des pertes, directes ou indirectes, encourues à la suite de l’utilisation des informations contenues dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter — les erreurs, omissions ou inexactitudes ». Le deuxième argument (qui nous préoccupe ici) est la récupération par les tenants du « développement personnel » de la doctrine stoïcienne. Les promesses d’amélioration de sa « productivité », de sa « résistance mentale » sont autant d’indicateurs que théories du « self-help » et « développement personnel » tentent d’incorporer dans leurs méthodes des concepts stoïciens afin de leur donner une crédibilité.

Mais avant d’expliciter en quoi le développement personnel, lorsqu’il utilise l’éthique (principes moraux) stoïcienne, est au mieux un contresens, au pire une imposture — scientifique —, il convient d’effectuer une analyse non exhaustive de ses origines historiques. Tout d’abord, précisons que le « développement personnel » n’a aucune définition institutionnelle et n’est encadré par aucune autorité en France. En l’absence de régulation par une autorité professionnelle, n’importe qui peut prétendre être « coach » ou « conseiller en développement personnel ».

Les Origines

Si nous pouvons faire remonter les origines du développement personnel à « l’askêsis » (se traduisant par « exercice » et dont découle le mot moderne « d’ascèse ») en Grèce Antique pour l’occident, ou à la méditation bouddhiste appelée « Shamata » (calme) et « Vipassana » (vision pénétrante) en Orient, nous devons sa démocratisation moderne au pharmacien nancéien Émile Coué et sa célèbre Méthode fondée sur La Maîtrise de soi-même par l’autosuggestion consciente publiée en 1926, qui se base sur l’idée que « toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte ».

Deux périodes importantes poursuivent cette idée. La première concerne les travaux de deux auteurs majeurs : le psychologue humaniste Abraham Maslow et sa « théorie de la motivation et du besoin », en 1943, que l’on connait sous la forme d’une « pyramide » ; et le pasteur américain Norman Vincent Peale et son œuvre la plus emblématique, « The power of positive thinking », publiée en 1952. La deuxième période ajoute une plus grande validité scientifique aux travaux susmentionnés, puisqu’elle introduit la discipline de la « psychologie positive » de Seligman, en 1998. Notons que les liens entre « psychologie humaniste » et « psychologie positive » sont étroits, et que, même si les méthodologies diffèrent – les uns incitent les individus à se tourner vers eux-mêmes et ne prennent pas en compte le souci du bien-être collectif, ce qui n’est pas le cas des autres –, le fondement théorique est sensiblement similaire. À titre d’exemple, comme le remarque Robbins, les psychologues positifs utilisent l’expression « bien-être eudémonique » pour décrire le même phénomène que ce que les psychologues humanistes appellent « réalisation de soi[1] » (self-actualization). Dès lors, les similitudes entre ces deux courants sont bien plus importantes que leurs différences[2].

Notons que si le développement personnel est apparu au XXe siècle et s’est démocratisé au XXIe siècle, c’est parce que celui-ci répond à un « nouveau » besoin social. En effet, dans nos sociétés modernes, certains savoirs, comme la botanique — connaitre le nom des plantes —, sont devenus obsolètes, car non nécessaires à la survie de notre espèce. Et si les enfants du siècle dernier étaient en mesure de différencier un aulne d’un frêne, les citadins d’aujourd’hui, bien incapables d’effectuer cette tâche, peuvent pour la plupart tous décrire ce qu’est la paranoïa ou la dépression. La psychologie répond à un mal des temps modernes, celui du stress et de l’anxiété, causés entre autres par une société instable et stressante pour les individus.

Paradigme antinomique et différences conceptuelles

Si la proximité conceptuelle entre le « self-help » et le stoïcisme tient à ce que les deux théories suggèrent qu’il est nécessaire d’être « l’artisan » de sa propre vie, la ressemblance s’arrête ici. En effet, sur le fond, le stoïcisme est une éthique de la vertu : elle invite le progressant à se détacher du « moi ». Si l’homme doit travailler sur ses représentations, c’est non seulement pour ne pas être troublé par ce qui ne dépend pas de lui, mais aussi pour réorienter ses désirs vers ce qui dépend véritablement de lui, en distinguant ce qui est bon et utile de ce qui est indifférent. Cet exercice intérieur vise à conformer l’impulsion à agir à la raison et à la nature, permettant ainsi la réalisation de soi en tant qu’être humain raisonnable. L’ascèse stoïcienne ne cherche donc pas à « supporter les maux », mais à transformer le rapport au monde : elle apprend à consentir à l’ordre des choses et à trouver dans cet accord la seule liberté véritable. Alors que dans le cas du développement personnel, c’est précisément l’inverse qui est requis, les techniques proposées ayant pour finalité d’agrandir, de renforcer le « moi ». Ce détachement ne consiste pas à nier l’individualité, mais à dépasser les attachements passionnels et les jugements égocentrés qui aliènent la raison. Pour le stoïcien, le véritable accomplissement ne réside pas dans la construction d’un « moi » performant ou épanoui, mais dans l’accord de la volonté avec la raison universelle (logos), c’est-à-dire dans la conformité de l’âme à l’ordre du monde. Ainsi, loin de viser l’expression de soi, la sagesse stoïcienne cherche au contraire la liberté intérieure qui naît de la maîtrise de soi. Or, ne nous y trompons pas, la présence du « moi » dans le titre des Pensées de Marc Aurèle n’est pas une référence à l’expression et à la manifestation de son individualité, comme le propose les méthodes du « self-help », pour qui le « moi » (« self ») doit « posséder le monde ». Le titre grec original, qui comprend l’expression « eis heauton » (« à soi-même »), renvoie plutôt à un exercice spirituel : il s’agit de s’adresser à soi non pour se célébrer, mais pour se transformer. Comme le montre Pierre Hadot dans La Citadelle intérieure, ces notes personnelles n’ont rien d’un journal intime : elles constituent un travail d’examen et de conversion du regard, visant à rappeler la place du moi dans l’ordre du monde et à le délivrer de ses attaches égocentriques. En ce sens, Marc Aurèle cherche moins à renforcer son individualité qu’à l’effacer dans la conscience cosmique d’appartenir à un tout.

Le développement personnel est une pensée du « moi », il est pensé pour « nous-mêmes », alors que le stoïcisme est, à l’inverse, une pensée du détachement du moi. Là où le développement personnel s’appuie sur une conception moderne, cartésienne et individualiste du sujet — un « moi » autonome, distinct et extérieur au monde qu’il observe —, le stoïcisme conçoit le soi comme une partie intégrante du tout cosmique. Être soi, pour le stoïcien, ne signifie pas s’affirmer face au monde, mais reconnaître son appartenance à l’ordre universel et agir en harmonie avec lui. Cette interdépendance entre le soi et le monde, que Pierre Hadot nomme « conscience cosmique », implique de dépasser la perspective égocentrée pour adopter le point de vue de la raison universelle : le bien propre de la partie ne saurait être autre que le bien du tout. Comme le souligne la sociologue Eva Illouz[3] : « Pour les stoïciens, c’est parce qu’on ne peut pas changer le monde qu’il faut travailler sur nos représentations ; pour le self-help, au contraire, la réalité est définie comme le produit de notre psychisme. Et le réel dépend de la façon dont nous nous représentons les choses ». L’un est une philosophie du succès ; l’autre de l’acceptation (le succès étant pour les stoïciens, un indifférent, puisque le résultat de l’action fait partie de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce n’est pas la réussite extérieure, mais l’impulsion à agir conformément à la raison).

Christophe André, dans la revue Sciences humaines, énonce que « les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi : soit pour se défaire de certains aspects pathologiques (phobie, anxiété, déprime, timidité), soit pour améliorer ses performances ou ses « soft skills » (mieux communiquer, gérer son temps, s’affirmer)[4] ». Si la distinction entre le stoïcisme et le développement personnel est de nature « ontologique » en ce qui concerne « la théorie », puisqu’ils ne conçoivent pas de la même manière l’essence de l’être humain et son rapport au monde —, elle l’est également dans la pratique, et plus particulièrement dans l’exercice de la « méditation ». Le développement personnel repose sur une ontologie individualiste : l’être y est conçu comme une entité autonome, séparée du monde, cherchant à se réaliser par l’expression et l’actualisation de son potentiel propre. Le stoïcisme, au contraire, s’appuie sur une ontologie de la participation : l’être humain n’existe qu’en tant que partie du tout cosmique, animé par la raison universelle (le logos). Se connaître soi-même, pour le stoïcien, ce n’est donc pas affirmer son individualité, mais reconnaître sa place et sa fonction dans l’ordre du monde. Comme le rappelle le philosophe Xavie Pavie, la méditation philosophique est « fondée sur diverses techniques […] dont l’enjeu est l’amélioration et la transformation de soi. Loin d’être le moment d’un recueillement, la méditation dans la philosophie recouvre une pluralité d’activités, comme le bilan de soi, la préméditation des maux, etc. Elle se pratique à l’occasion d’un dialogue avec autrui, d’une promenade méditative ou encore d’une certaine pratique de l’écriture[5]. » Ainsi, nous constatons que la « pluralité d’activités » méditatives recouvre à la fois les stéréotypes modernes qui consistent à porter une attention silencieuse particulière à un principe, comme penser au concept de « mort » afin de ne pas être troublé par le jugement négatif que nous lui portons, et à la fois des activités « non silencieuses », comme le dialogue avec autrui — la maïeutique de Socrate — ou l’écriture — les Pensées de Marc Aurèle.

Ainsi, là où le stoïcisme prône l’askesis et l’exercice méditatif, en tant que préparation à l’action (la méditation n’ayant pas pour but une introspection contemplative, mais une transformation du jugement qui permet d’agir justement), le développement personnel y ajoute un aspect « spiritualiste » dans lequel l’esprit aurait une incidence directe sur la matière telle que celui-ci, par la pratique de la méditation (« passive », a contrario des stoïciens), aurait pour conséquence la guérison de certains maux. Il s’ensuit que ces théories dites « New Age » (syncrétisme de diverses sources ésotériques d’Orient et d’Occident) peuvent dériver en pratiques sectaires. Comme le souligne la « Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » (Miviludes), dans un rapport pour l’année 2010 remis au Premier ministre, un certain nombre de « méthodes aux fins de prévention et de développement personnel » sont caractérisées par des approches globales de la personne dites « holistiques » avec des promesses de thérapies efficaces (comme vivre plus vieux), et sont qualifiées de « sectaires ». Sans établir de listes exhaustives (de nouvelles méthodes faisant chaque jour leur apparition), citons les plus représentatives : la programmation neurolinguistique (« PNL ») qui consiste à « reprogrammer le cerveau afin d’y ajouter de nouveaux potentiels », le « néo chamanisme » mis en œuvre autour de l’ingestion de deux drogues hallucinogènes, l’ayahuasca et l’iboga, et enfin, « l’hygiénisme » tel que celui pratiqué par les « respirianistes » qui repose sur « la pratique du jeûne total acquis à l’issue d’un processus sacré de 21 jours au-delà duquel il est envisageable de se nourrir uniquement d’air et de lumière ».

Il apparaît donc que le développement personnel, loin d’être une continuité moderne de l’éthique stoïcienne, se présente davantage comme son antithèse. En effet, là où le stoïcisme invite à l’acceptation de la condition humaine et au travail sur nos représentations pour mieux accueillir ce qui ne dépend pas de nous, les théories du « self-help » substituent à cette sagesse une logique d’optimisation de soi, centrée sur la performance, le succès et l’expansion d’un « moi » exacerbé. Il s’ensuit que le rapprochement entre ces deux paradigmes ne tient donc qu’à une analogie superficielle : si tous deux se présentent comme des exercices du « soi », l’un vise le détachement et la rectitude morale (philosophie de la résilience), tandis que l’autre promeut la maîtrise et la toute-puissance de l’individu (idéologie de la performance).

En définitive, la « mode » (persistante) actuelle du développement personnel dit moins de la philosophie antique qu’elle ne révèle les besoins et les illusions propres à nos sociétés contemporaines : besoin de contrôle sur un monde instable (géopolitique, climatique), illusion que la volonté seule suffirait à modeler la réalité. À ce titre, l’anti-stoïcisme qu’il incarne témoigne autant de son efficacité mercantile que de son écart philosophique. Toutefois, il convient de reconnaître qu’il a au moins le mérite de mettre en lumière, malgré lui et par contraste, la pensée stoïcienne.

[1] Robbins, B. D. (2008). « What is the good life ? Positive psychology and the renaissance of humanistic psychology », The humanistic psychologist, 36, 96-112.

[2] Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Preface. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (pp. xv-xvi). Hoboken, NJ : Wiley.

[3] Illouz E. (2021), « Le self-help, pensé pour moi-même… », Philosophie Magazine, hors série numéro 49, pp. 42-47.

[4] Apprendre à vivre. Des philosophies antiques au développement personnel, Les Grands dossiers des Sciences Humaines, n° 23, juin-juillet-août 2011, p. 76.

[5] Xavier Pavie, La méditation philosophique : Une initiation aux exercices spirituels, Eyrolles, 2011, 178 pages.

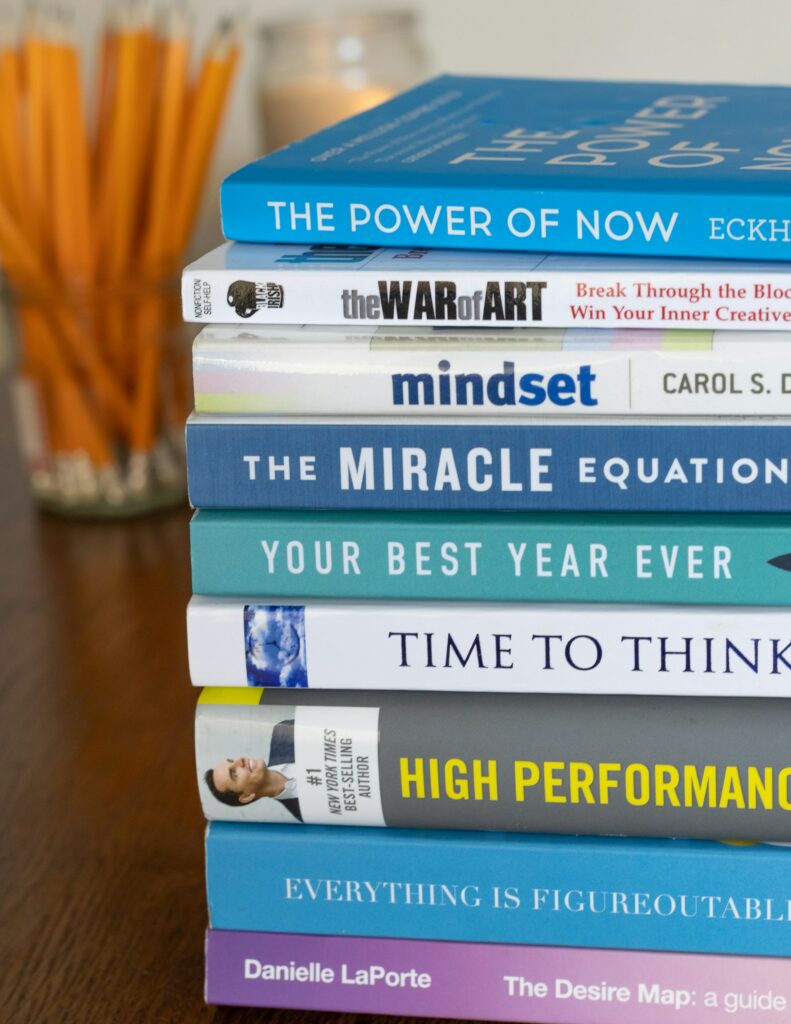

Crédits: Photo de Seema Miah sur Unsplash.

Mélanger dans un même panier tous les « développements personnels » reviendrait à mélanger dans une même école de pensée tous les philosophes. Donner du crédit à la Mivilude est aussi une méconnaissance de ce qui se cache réellement derrière cette enseigne, qui n’a jamais dénoncé par exemple la franc maçonnerie qui elle répond à tous les critère d’une secte mais qui a dénoncé en revanche le crudivorisme comme en étant une. Qu’en aurait pensé Pythagore? Lui qui conseillait de ne pas manger de viande! Quand à certaines méthodes comme la PNL, elle se rapproche, par certains côtés, de la méthode de Socrate. Il est en somme bien dommage de faire autant d’amalgames sans une vraie réflexion de fond sur un sujet passionnant, comprenant évidement de abus comme partout. Il est aussi dommage de ne voir que les mauvais coté des choses car finalement, que les personnes actuellement s’occupent de plus en plus d’elles même, dans leur être profond, même si parfois le chemin est sinueux, est une bonne nouvelle en soi, comme la présence de Stoa Gallica dans ce paysage du « dévoilement de soi ».

Amicalement