L’intérêt actuel pour le stoïcisme se heurte à un paradoxe dénoncé par Laurent Jaffro : l’exigence de « s’exercer, selon les indications d’une doctrine, à accepter le caractère absolument révolu de cette doctrine. Si l’exercice est bien actuel, si la mémoire des stoïciens est bien vive, l’exercice et la mémoire ne peuvent pas donner lieu à une résurrection de la doctrine, c’est-à-dire à un enseignement des autres, car ce serait rêver d’une époque dont l’acte de mémoire montre qu’elle n’est précisément plus[1] ». La question que je voudrais soulever dans cet article et le prochain est la suivante : l’intérêt d’une pratique actuelle du stoïcisme – pour autant qu’elle soit légitime – est-il limité à la sphère privée, ou est-il envisageable de l’étendre de manière collective ? L’extrait choisi, qui figure à la fin de cet article, valide la première proposition.

Les Exercices de Shaftesbury

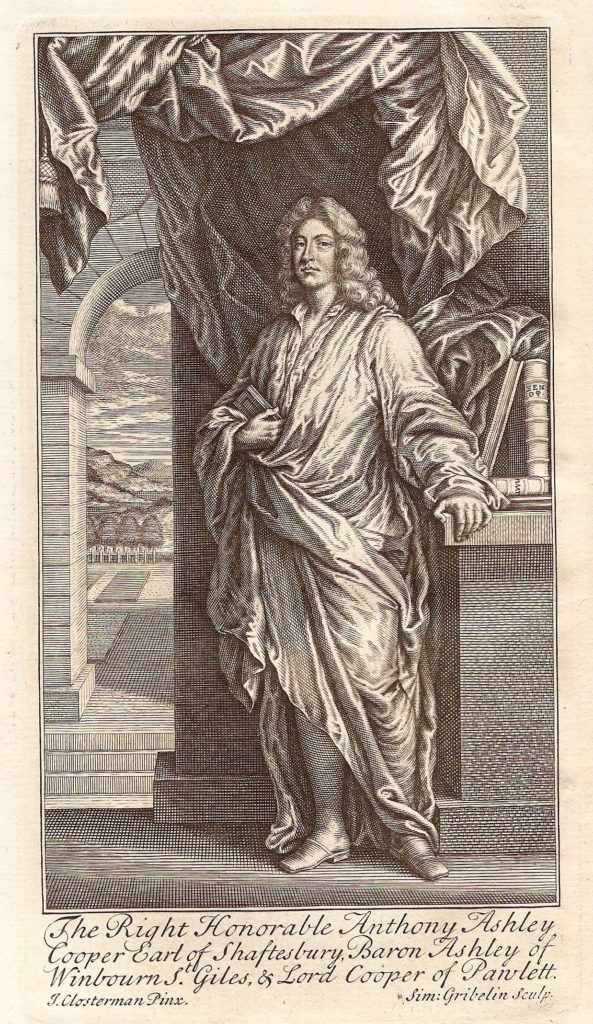

Connu comme héritier du platonisme et pour la célèbre formule du « sens moral », Anthony Ashley Cooper (1671-1713) deviendra, à la mort de son père en novembre 1699, le troisième comte de Shaftesbury. Il fut marqué sa vie durant par la figure de son grand-père, homme politique à la fois contesté et détesté. Affirmant son désaccord avec Locke et ses amis, il s’essaya en 1695 à l’engagement public et sera élu à la Chambre des communes où il siègera jusqu’en 1698. À la dissolution du Parlement, il quitte l’Angleterre pour Rotterdam. À cette époque, il est proche des idées de Benjamin Whichcote, aîné des platoniciens de Cambridge. Dans l’Enquête sur la vertu (publiée en 1699 par Toland à l’insu de son auteur qui en sera très affecté), il reprend l’idée fondatrice du platonisme de Cambridge : les vérités de la raison sont la première émanation de Dieu, les vérités de la révélation leur sont surajoutées. Mais il rend la seconde émanation facultative, reformulant le paradoxe baylien de l’athée vertueux.

L’indélicatesse de Toland a été sans aucun doute l’un des motifs de la rédaction des Exercices qui font l’objet de cet article. À la mort de son père, Shaftesbury entre à la Chambre des lords. La maladie, sa disgrâce à la mort de Guillaume d’Orange, ainsi que sa propension naturelle à la modestie et à la discrétion, l’incitent à repartir à Rotterdam en 1703-1704. Cette époque est celle de l’impression de la première version des Moralistes, L’enthousiaste sociable, qui ne fut diffusée qu’au cercle de ses proches.

À la publication des Exercices en 1900[2], on présenta un peu hâtivement Shaftesbury comme le « champion moderne du stoïcisme[3] ». On lui reprochera en somme « une contradiction entre le platonisme de l’œuvre publiée et le stoïcisme de l’œuvre inédite[4]. » C’est de 1698 à 1707 qu’il s’adonna à la rédaction de ce texte dont la finalité n’était nullement la publication. À la manière de Marc Aurèle, c’est à lui-même qu’il s’adresse, dans un dialogue singulier qui mobilise des « techniques stoïciennes » afin de se mettre « en mesure de publier sa seule doctrine, au sens propre, celle des Caractéristiques[5] ». Deux auteurs lui servent de guide tout le long de cet exercice spirituel : Épictète et Marc Aurèle. Même si les Caractéristiques intègrent et réutilisent des thèmes stoïciens, il ne faut pas en conclure que Shaftesbury était stoïcien, ni même néostoïcien. Au contraire, dans les Exercices, il a condamné tout néostoïcisme[6] et, allant directement aux textes du stoïcisme impérial, il a montré une fidélité des plus grandes au stoïcisme. L. Jaffro, insistant sur « le degré de fréquentation des textes stoïciens par Shaftesbury », attire l’attention sur « un document de première importance », le manuscrit des Notes sur Épictète[7] (Notes not set down in the margin of my little Colon-edition), où il se livre à « un exercice d’interprétation de la manière de philosopher propre à Épictète[8] », une étude stylistique centrée sur l’apostrophe stoïcienne, les diatribes d’Épictète, qui « sont des interpellations, toujours de vive voix, selon un exercice oral de la philosophie. […] Le point de vue de Shaftesbury est assurément rhétorique, au sens où la rhétorique étudie le discours en fonction de l’effet qu’il produit sur son auditoire[9] ». En revanche, les Exercices constituent une mise en pratique de l’art de la diatribe que Shaftesbury retourne contre lui-même. Il s’agit bien ici d’un « entraînement à la sagesse, entendue comme manière de vivre[10] ». Mais il a bien conscience que ce monde antique dont les stoïciens représentent « la pointe la plus aiguë de l’histoire » est , comme ceux qui l’ont précédé et ceux qui suivront, un monde clos dont le centre n’est pas la vertu, « mais plutôt l’intérêt pour la vertu ou, comme Foucault l’écrit, sans savoir qu’il répète Shaftesbury, le souci de soi, care of self[11] » Le monde moderne, lui, n’est pas animé par ce souci de la vérité mais, demande L. Jaffro, « Le centre, le génie de l’époque moderne n’est-il pas plutôt dans les cérémonies, ce que Shaftesbury appelle formalisme[12] ? » Le paradoxe réside bien en ce que « la philosophie de Shaftesbury tente de reprendre une voie, celle de l’exercice de la sagesse, dont elle affirme pourtant qu’elle est propre à une époque absolument révolue[13] ». Ceci nous ramène à notre hypothèse de départ : si l’époque antique est bien révolue, « la pratique de la philosophie comme manière de vivre doit rester radicalement privée[14] ».

Dans les Exercices, Shaftesbury se livre à une askesis spirituelle qui consiste en une discipline des représentations[15], centrée sur l’idée de self, un soi distinct de tout vécu personnel. Cette « longue série d’entraînements à soi-même » ne se confond pas « avec un journal, une confession ou des mémoires. Le journal, la confession, les mémoires, chacun selon des modalités propres, exhibe un moi, qu’il soit celui de l’histoire personnelle, ou le moi dans sa relation à Dieu, ou encore ce que les mémorialistes français appellent, le personnage qu’on fait sur la scène du monde ». Il s’agirait plutôt de méditations, mot que Shaftesbury ne pourrait cependant accepter, ce genre littéraire consistant pour lui à exhiber publiquement « cette relation préparatoire à soi-même qui, comme telle, doit rester privée[16] ». Il s’agit plutôt ici d’une phénoménologie du soi : où le « soi se réduit […] à la capacité et à la fonction de se réfléchir[17] ». Cet exercice préparatoire verra sa méthode exposée dans un essai du premier tome des Caractéristiques, le Soliloque ou les conseils à un auteur.

La légitimité de l’usage stoïcien de Shaftesbury

On pourrait voir une contradiction dans le souci de Shaftesbury d’opérer un retour à l’Antiquité. Il ne s’agit pas cependant pour lui de plonger le stoïcisme « dans un monde et y intéresser une époque qui ne sont pas les siens[18] ». Il ne se livre pas à un enseignement de la vertu antique, pas plus qu’il ne se pose en « nouveau Socrate » ; « L’exercice a lieu dans le no man’s land de la retraite privée[19] », il est strictement privé. Les éléments qu’il publiera dans les Caractéristiques constituent un exposé de la méthode[20], non des prescriptions morales dont l’époque moderne « ne saurait reprendre des éléments sans les défigurer[21] », ce qui fait dire à L. Jaffro que « Shaftesbury est […] stoïcien jusque dans son refus du néostoïcisme, au sens d’une nouvelle vogue philosophique[22] ». Le monde privé au sein duquel Shaftesbury se consacre au secret de la préparation est « en somme, comme l’Antiquité de l’auteur[23] ». La vertu y « occupe une position impossible, entre le temps originel, archaïque, de l’ascèse préparatoire et l’espace public de la modernité[24] ». Ainsi, le stoïcisme crépusculaire de Shaftesbury n’entre pas en contradiction avec son platonisme. Il s’agit plus d’un stoïcisme de circonstance que de conviction, même si sa proximité philosophique avec Épictète et Marc Aurèle est indubitable.

Shaftesbury aurait-il trouvé dans le stoïcisme impérial un réconfort à des souffrances physiques qu’il eut à endurer une bonne partie de son existence ? Cette question peut sembler au premier abord sans rapport avec son engagement philosophique. De plus, si elle se posa à lui, ce fut au sein de son intimité, dans un lieu qui nous est par définition inaccessible, d’autant qu’il n’en a semble-t-il jamais fait état publiquement. Son entraînement dans les Exercices consistait néanmoins en un usage du stoïcisme impérial visant à la « capacité et à la fonction de se réfléchir » du soi.

Shaftesbury souffrait depuis l’enfance d’une affection dyspnéisante sévère, qualifiée par son médecin d’« asthme convulsif[25] ». Sa maladie s’aggrava notablement vers 1705, à l’époque où, siégeant aux Communes, il était soumis à une vie déréglée et où, semble-t-il, il abandonna les prescriptions de son médecin, Pitt, qui, dans un rapport[26], impute cette aggravation à son « zèle politique ». Dans ce rapport, Pitt relate les nuits d’insomnie qui survenaient dans les intervalles de répit que lui laissait la fièvre[27]. L’hypothèse d’un possible rapport entre le stoïcisme de Shaftesbury et la pénibilité de sa maladie est pure conjecture et ne peut être démontrée. On peut cependant en trouver un indice, quoique très implicite, dans le texte même des Exercices :

Tu t’émerveillais de la manière dont les orbes devaient être maintenus et dont ils tenaient fermement leurs cours ; dont la sage providence pouvait avoir combiné si bien les choses pour que se maintienne un corps tel que le tien. Telles étaient hier tes pensées. Aujourd’hui, ce fut un tremblement de terre ; non, pas tant, seulement une tourmente qui détruisit des blés ; une légère infection de l’air qui toucha du bétail, ou t’affecta toi-même[28]. Et que s’ensuit-il ? Pourquoi accuser la providence ? Voilà le monde avec un nouveau visage ; partout l’injustice ; partout le désordre. Mais, hier encore, ne reconnaissais-tu pas cela comme possible, et même naturel ? – C’est vrai. – Qu’est-ce alors, qui est injuste et hors d’ordre ? le monde, ou toi-même ? Qu’est-ce donc que le jeu du tempérament[29] ?

Shaftesbury n’était pas stoïcien et ne s’est jamais présenté comme tel. Mais il fit du stoïcisme d’Épictète et Marc Aurèle un usage privé de réflexion sur le soi et, sans doute, une thérapeutique secourable face à une maladie particulièrement pénible.

* L’expression s’inspire du titre de l’article de L. Jaffro, « Les Exercices de Shaftesbury : un stoïcisme crépusculaire », dans P.-F. Moreau, Le stoïcisme aux XVIe et XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1999, p. 340.

[1] L. Jaffro, « Des usages d’Épictète », postface à la traduction du Manuel d’Épictète par Emmanuel Cattin, Paris, GF Flammarion, 1997, p. 148.

[2] Par Benjamin Rand, sous le titre de Philosophical Regimen.

[3] Laurent Jaffro, « Les Exercices de Shaftesbury : un stoïcisme crépusculaire », p. 340.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Shaftesbury, qui possédait dans sa bibliothèque les œuvres de Guillaume du Vair, « estime que confesser et professer le secret, les progrès et les fautes, revient à prostituer l’ascèse ». Dans La sainte philosophie, la technique de soi, est un moment de confession et non de constitution d’un empire sur soi-même. « L’ascèse perd alors son sens ancien d’entraînement, pour se rapprocher de ce que Nietzsche appelle « idéal ascétique » qui est lié à la culpabilité, et non directement aux pratiques de soi. La technique de vie, reprise au service d’un tel idéal, se retourne, pour parler comme Nietzsche, contre la vie » (L. Jaffro, « Des usages d’Épictète », op. cit., p. 132). En effet, chez Épictète (voir Entretiens, II, 18), « l’examen de conscience ne regardait que nous et n’avait pas pour fonction de nous faire avouer la vérité de notre misère, mais était simplement un élément technique de l’entraînement, comme un moyen de combattre certaines habitudes par d’autres » (L. Jaffro, ibid., p. 133).

[7] Document complètement ignoré des commentateurs.

[8] Ibid., p. 341.

[9] Ibid., p. 342. Je nuancerai pour ma part cette appréciation. Si pour Sextus « la rhétorique est la science de bien parler » (SE, AM, II, 6-7 = FDS 35), la rhétorique des stoïciens se distingue de celle des sophistes et des autres écoles en ce que « bien parler » voulait dire pour eux « dire le vrai ».

[10] Ibid., p. 343.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid., p. 344.

[14] Ibid. « C’est pourquoi, que tu te mettes à quelque ouvrage qui semble considérable pour le public ou pour la promotion de la vertu, ou que tu t’assois comme souvent pour lire quelque chose des Anciens, en particulier ce qui touche à la philosophie, rappelle-toi ceci : tout était obscurité, il y a seulement un instant. À présent, c’est une petite lumière qui jette là sa petite lueur. Et, que cela continue ou non, dans un petit instant, tout retournera à l’obscurité. » Shaftesbury, Exercices, p. 57. C’est dans cette « petite lueur » que L. Jaffro discerne la permanence d’une « attention crépusculaire ».

[15] Au sens où l’entendaient Épictète et Marc Aurèle.

[16] « Toujours te rappeler, […] afin qu’il puisse s’agir là d’une véritable étude, d’un véritable exercice ; et non d’une tricherie pour t’abuser toi-même, non d’une parade ; non de pensées spirituelles pour s’avancer dans la conversation, non de cette misérable pompe et de ce fucus [« fard »] des méditations ». Exercices, p. 188 bis.

[17] Il n’est rien d’autre que « la partie qui se connaît soi, qui se rappelle soi, qui se détermine soi ». (Exercices, p. 282).

[18] L. Jaffro, « Les Exercices de Shaftesbury : un stoïcisme crépusculaire », op. cit., p. 345.

[19] Ibid.

[20] Dans la Théorie des sentiments moraux, Adam Smith aborde l’histoire du stoïcisme et considère que des concepts stoïciens sont encore opératoires pour comprendre la vie morale et sociale. Smith, pour fonder sa célèbre notion de « spectateur impartial », emprunte sa conception stoïcienne du soliloque, du témoin intérieur et de la division dynamique du soi à Shaftesbury (Voir L. Jaffro, « Foucault et le Stoïcisme », dans Foucault et la philosophie antique : actes du colloque du 21-22 juin 2001).

[21] Ibid., p. 346.

[22] Ibid.

[23] Ibid., p. 350.

[24] Ibid.

[25] Troubles dont souffraient aussi Locke et Arbuthnot.

[26] An Account of my Lord Shaftesbury’s Present Indisposition (sic), conservé dans les Shaftesbury’s Papers sous la cote PRO 30/24/20/100.

[27] Voir note 19 de l’introduction de L. Jaffro à la traduction des Exercices de Shaftesbury.

[28] C’est moi qui souligne.

[29] Shaftesbury, Exercices, p. 27.

Crédits: Portrait d’Anthony Ashley-Cooper dans les Characteristicks, Domaine public; Anthony Ashley Cooper et son frère Maurice, Domaine public.

Article intéressant car j’aime beaucoup cet auteur. En effet, le stoïcisme a pu l’aider par rapport à sa maladie pénible qu’il subissait au quotidien. On peut dire qu’il « n’est pas stoïcien » à juste titre. Mais dans ce cas, Marc Aurèle non plus n’était pas stoïcien, ni Sénèque, ni Juste Lipse. « Montrez-moi un stoïcien ! » disait Epictète. Ou encore : « Ne te dis jamais philosophe ». Le stoïcisme est en effet censé être privé et non pas montré aux yeux du monde, par exemple sur les réseaux sociaux. Le stoïcisme n’a pas à être prosélyte. C’est censé être une sagesse privé, intime, destinée à nous rendre meilleur, plus heureux, et plus proche de la sagesse et du Dieu. Cela dit, c’est bien aussi que les personnes qui ont le point commun d’aimer le stoïcisme puissent se réunir entre elles et échanger, notamment avec l’association Stoa Gallica. Le stoïcisme peut être une « passion », un centre d’intérêt légitime, en plus d’être une recherche privée de la sagesse. La recherche sur le stoïcisme et sa philosophie peut même être un métier, celui de chercheur en philosophie, en quel cas il est forcément public. Bien que se dire « stoïcien » en public est un contresens d’après le stoïcisme lui-même. « Montrez-moi un stoïcien ! » « Ne te dis jamais philosophe » (Epictète).

Merci Aurélien pour ce commentaire qui m’amène à quelques précisions.

Vous remettez en cause le stoïcisme de Marc Aurèle, Sénèque et Juste Lipse. Il aurait été bon d’argumenter.

Concernant Marc Aurèle, en effet, quelques auteurs mettent en doute son stoïcisme, mais ce n’est pas l’objet de mon propos. Les écrits qui nous sont parvenus ne sont pas des enseignements, mais des réflexions destinées à lui-même, visant – entre autres – à s’encourager à gouverner avec justesse. Il faut se souvenir que ses maîtres furent Fronton, et Junius Rusticus, probable élève d’Épictète. Libre à vous de penser que l’Empereur philosophe n’était pas stoïcien !

Sénèque, pour sa part, fut un philosophe plutôt atypique, cultivant les paradoxes, en particulier son mode de vie luxueux qui ne semble pas être très en accord avec les principes stoïciens de détachement vis-à-vis des indifférents ! Néanmoins, sa correspondance avec Lucilius, ses consolations et autres traités ne laissent guère de doute sur ses orientations philosophiques.

Le cas de Juste Lipse est à mon sens plus intéressant, et là nous tomberons d’accord (au fait, pourquoi ne pas avoir mentionné Guillaume du Vair ou Pierre Charon ?). Juste Lipse ne s’est jamais prétendu stoïcien et le terme néo-stoïcisme fut inventé bien plus tard pour désigner ces personnalités (sans doute par Jean Calvin). « Néo-stoïcisme » est un faux ami ! Ces auteurs n’on fait que mettre en perspective la morale chrétienne avec le stoïcisme. Non, Juste Lipse n’était pas stoïcien !

Autre point que je voudrais préciser : le stoïcisme est-il une philosophie à « usage privé » exclusif ? Il se trouve que cet article sur Shaftesbury fait partie d’une série de portraits que j’ai dressée afin de montrer que si le stoïcisme apparait en première analyse comme une philosophie à usage privé, il peut également avoir une dimension publique (sans pour autant faire acte de prosélytisme). Je présente le cas de Lawrence C. Becker, philosophe américain de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a déconstruit les objections à la possibilité d’être stoïcien aujourd’hui et fut à l’origine d’un stoïcisme contemporain. Et surtout Sam Sullivan qui fut maire de Vancouver et géra sa cité selon les principes du stoïcisme (article à paraître prochainement). Les phrases d’Épictète que vous citez à la fin de votre commentaire ne sont pas en contradiction avec le stoïcisme. Il faut juste les remettre dans le contexte où elles ont été prononcées.

Encore merci Aurélien. Votre commentaire aura eu le mérite d’engager la discussion.