Le texte ci-dessous est la traduction française d’un article de Massimo Pigliucci intitulé “Everything you need to know about the dichotomy of control”, publié sur son blog personnel How to be a stoic. Traduction française de Sylvain Margot, relue par Maël Goarzin. Nous remercions l’auteur de cet article de nous avoir donné l’autorisation de publier la traduction de ce texte.

Massimo Pigliucci est Professeur de philosophie au City College of New York.

Tout ce que vous devez savoir sur la dichotomie du contrôle

par Massimo Pigliucci

Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de nous l’opinion, la tendance, le désir, l’aversion, en un mot, toutes nos œuvres propres ; ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges, en un mot, toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. (trad. J. Pépin)

C’est ainsi que commence le Manuel d’Épictète, son manuel de pratique stoïcienne. Il s’agit, bien entendu, du même sentiment exprimé par la prière chrétienne de la sérénité du XXe siècle, utilisée entre autres par un certain nombre de groupes d’entraide organisés en 12 étapes [de développement], tels que les Alcooliques Anonymes :

Dieu, accorde-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer,

le courage de changer les choses que je peux changer

et la sagesse de savoir faire la différence.

(Cette phrase, comme je le souligne dans mon livre How to Be a Stoic, apparaît plus d’une fois dans le troublant Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut).

Ce sentiment se retrouve également dans un certain nombre d’autres traditions. Solomon ibn Gabirol, un philosophe juif du XIe siècle, l’a par exemple exprimé de la manière suivante :

Et ils dirent : au début de toute compréhension, il y a la réalisation de ce qui peut et de ce qui ne peut pas être, et la consolation de ce qu’il n’est pas en notre pouvoir de changer.

Shantideva, un érudit bouddhiste du VIIIe siècle, a également écrit :

S’il y a un remède quand le malheur frappe / Y a-t-il une raison à l’abattement ? / Et s’il n’y a pas de remède / À quoi cela sert-il d’être triste ?

Pourtant, les stoïciens contemporains et les non stoïciens sont souvent déconcertés par ce concept de dichotomie du contrôle. Nos détracteurs ont tendance à l’interpréter comme une invitation au quiétisme, à tout supporter en serrant les dents, comme le veut le dicton. Mais ils se trompent complètement, ce n’est absolument pas ce que voulaient dire Épictète et Zénon, auteurs de ce concept, comme je l’expliquerai dans une minute.

Même certains des nôtres semblent avoir du mal à le comprendre. Voici la célèbre (et très controversée) tentative de Bill Irvine d’« actualiser » la dichotomie en une trichotomie, dans son ouvrage A Guide to the Good Life (Guide de la vie bonne), p. 87-88 :

Le problème de l’énoncé [d’Épictète] sur la dichotomie est que l’expression « certaines choses ne dépendent pas de nous » est ambigüe : elle peut être comprise comme signifiant soit « Il y a des choses sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle », soit comme signifiant « Il y a des choses sur lesquelles nous n’avons pas un contrôle total ». […] En d’autres termes, cette dichotomie est une fausse dichotomie, puisqu’elle ignore l’existence de choses sur lesquelles nous avons un certain contrôle, mais pas un contrôle total. […] Cela suggère que nous devrions comprendre la phrase « Certaines choses ne dépendent pas de nous » d’une manière [différente] : nous devrions la considérer comme signifiant qu’il y a des choses sur lesquelles nous n’avons pas un contrôle total. […] Cela suggère à son tour la possibilité de reformuler la dichotomie du contrôle d’Épictète comme une trichotomie.

Pour illustrer son propos, Bill imagine l’exemple d’un joueur de tennis qui a réussi à déplacer son attention de l’objectif extérieur évident de gagner le match vers l’objectif intérieur de jouer au mieux et d’accepter le résultat avec sérénité (p. 94) :

[Le joueur de tennis] veillera à se fixer des objectifs internes plutôt qu’externes. Ainsi, son objectif au tennis ne sera pas de gagner un match (quelque chose d’externe, sur lequel il n’a qu’un contrôle partiel) mais de jouer au mieux de ses capacités dans le match (quelque chose d’interne, sur lequel il a un contrôle total). En choisissant cet objectif, il s’épargnera de la frustration ou de la déception s’il perd le match : puisque son but n’était pas de gagner le match, il n’aura pas échoué à atteindre son but, pour autant qu’il ait joué de son mieux. Sa tranquillité ne sera pas perturbée.

Ces propos sont en fait très proches de ceux que Cicéron fait tenir à Caton dans le livre III des Biens et des maux, en prenant cette fois l’exemple d’un archer (III, 22, 9):

[…] supposons qu’on ait l’intention d’atteindre un but avec javelot ou une flèche ; c’est en ce sens que nous parlons d’un terme suprême dans les biens ; dans cette comparaison, le tireur doit tout faire pour atteindre le but ; et pourtant, tout faire pour l’atteindre, c’est là en quelque sorte sa fin suprême ; c’est ainsi que nous parlons de souverain bien dans la vie ; frapper le but, c’est là ce qui est à choisir de préférence, mais non à rechercher. (trad. E Bréhier)

Je dois admettre que lorsque j’ai lu Irvine pour la première fois, j’ai pensé que le passage d’une dichotomie à une trichotomie du contrôle était un bon exemple de mise-à-jour du stoïcisme antique vers le stoïcisme contemporain. Mais Donald Robertson m’a repris sur la page Facebook Stoicism : il a souligné que tout ce que nous essayons de faire peut être divisé en deux composantes, la partie qui dépend entièrement de nous (« l’opinion, la tendance, le désir, l’aversion »), et celle qui ne dépend pas de nous, bien que celle-ci puisse être influencée par nous (« le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges »). Il a ajouté que si l’on suivait la voie d’Irvine, on éventrerait le concept stoïcien et il ne resterait qu’une observation assez banale sur la façon dont le monde fonctionne.

À bien y réfléchir, le point de vue de Donald a plus de sens, notamment parce qu’il est difficile de croire que les stoïciens, réputés pour leurs contributions à la logique, auraient trébuché sur une simple fausse dichotomie comme le suggère Irvine. En d’autres termes, il est un peu difficile de concevoir qu’Épictète n’ait pas réalisé que « le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges » peuvent être influencés par nos choix et nos actions.

J’ai donc imaginé une nouvelle façon, que j’espère utile, de concevoir la dichotomie du contrôle, tout en expliquant clairement pourquoi il ne s’agit pas, en fait, d’une trichotomie : l’analyse vectorielle !

Je sais, je sais, vos yeux se révulsent tandis que votre mémoire déterre ces leçons ennuyeuses de mathématiques et de physique de base que vous avez dû endurer au lycée. Mais soyez patient, cela en vaut la peine, je vous le promets.

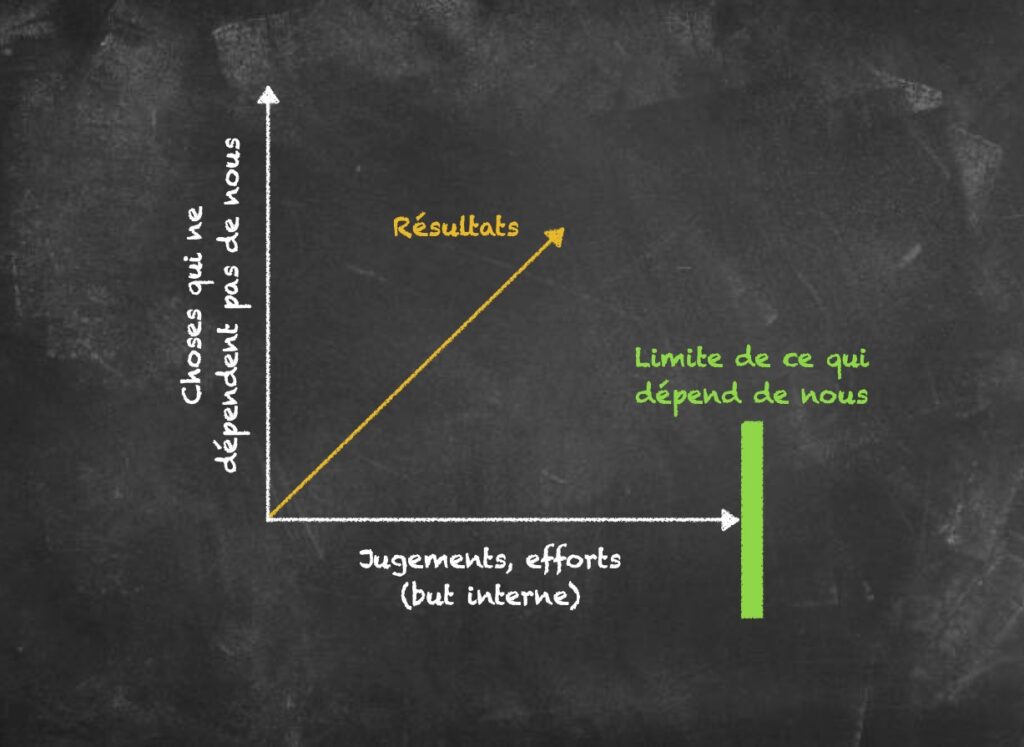

Ce premier diagramme illustre l’idée de base :

Le vecteur horizontal représente visuellement ce qui est sous votre contrôle. Le vecteur vertical représente tout le reste, c’est-à-dire ce que vous ne contrôlez pas du tout. Dans le cas de l’archer, le premier vecteur résume la détermination, l’entraînement, la concentration, l’entretien de l’arc et des flèches, et le choix du moment où la flèche est lâchée. Le second vecteur, en revanche, rend compte des éléments sur lesquels l’archer n’a absolument aucun contrôle, comme le fait que sa cible puisse se déplacer (les soldats ennemis ne restent généralement pas plantés là !), les rafales de vent soudaines, etc.

La combinaison de ces deux facteurs donne le vecteur de couleur différente dans le diagramme, qui représente le résultat réel. Comme vous pouvez le voir, le résultat est la combinaison des efforts de l’archer (ce qui dépend de lui) et des facteurs externes (ce qui ne dépend pas de lui).

Cependant, remarquez également le bloc plein qui limite la portée du vecteur horizontal, ce qui représente une limite absolue à ce qui est sous le contrôle de l’archer. Sans cela, on pourrait penser qu’il suffit d’augmenter sans cesse la longueur du vecteur horizontal (c’est-à-dire ses propres efforts) pour finir par éclipser la contribution des facteurs externes, et ainsi toujours atteindre ses objectifs.

Bien entendu, il s’agirait là d’un vœu pieux du type Le Secret[1], incompatible avec le fonctionnement du monde, et la physique stoïcienne est là pour nous dire que c’est impossible.

Notez également qu’il n’y a pas de bloc semblable sur le vecteur vertical, ce qui signifie qu’à toutes fins utiles, les forces extérieures peuvent (et vont souvent) éclipser vos efforts quoi qu’il arrive. Une façon de conceptualiser cela est de penser que le réseau des causes et des effets de l’univers est gigantesque et que nos actions n’en sont qu’une infime partie.

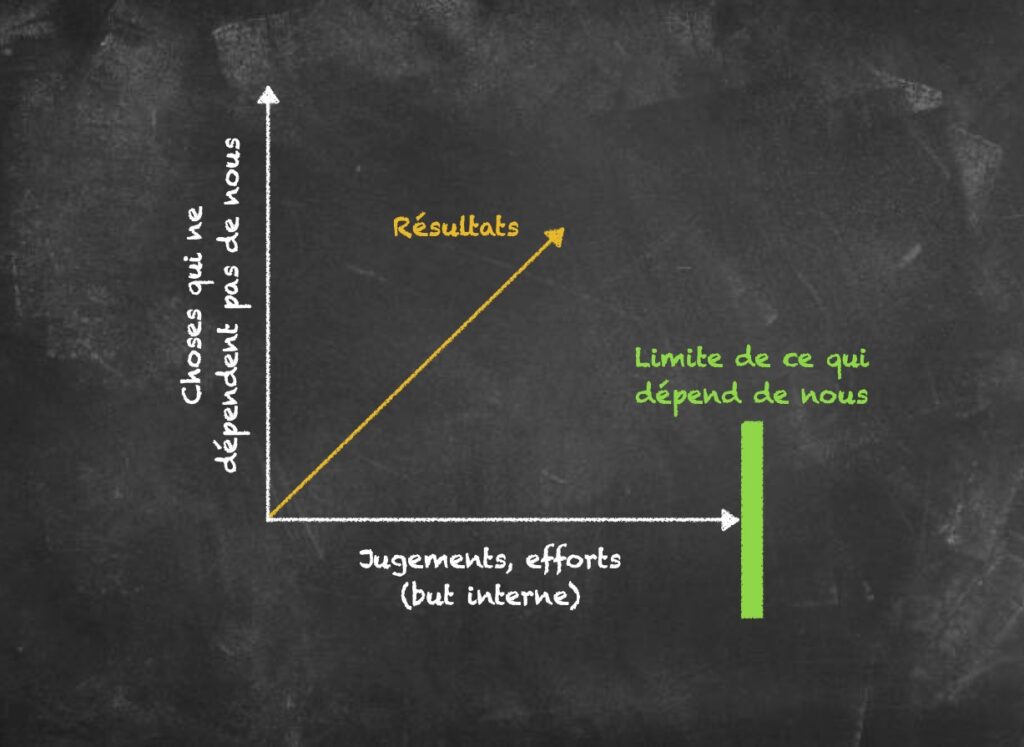

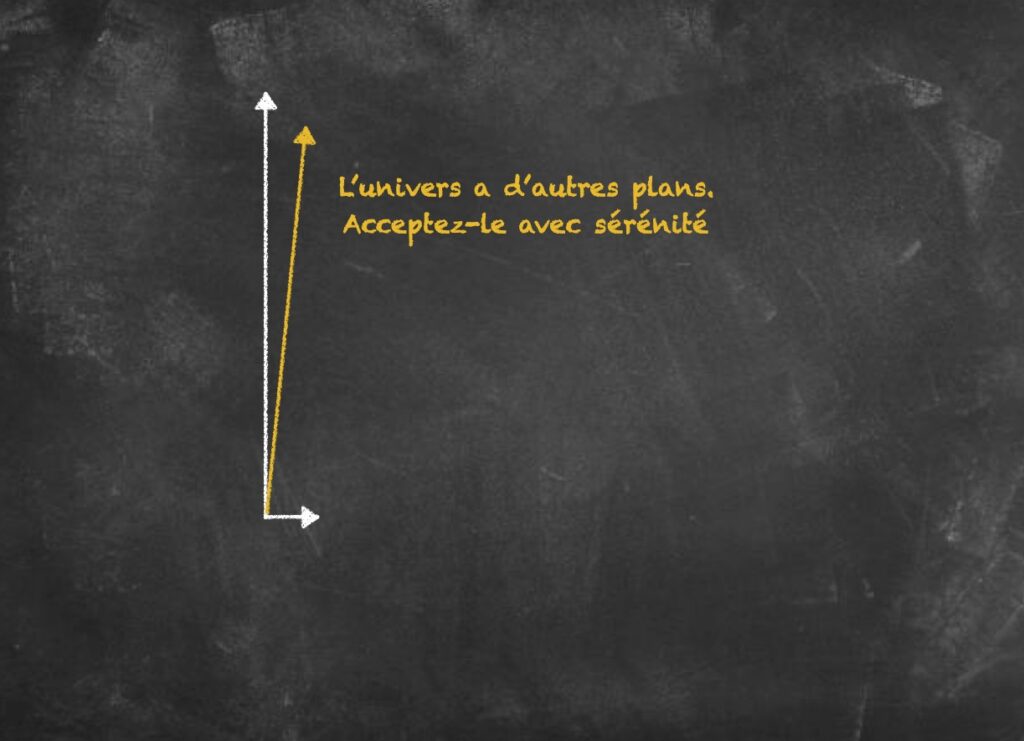

Passons maintenant au deuxième diagramme (les trois vecteurs sont superposés, et ne sont légèrement écartés que par souci de clarté) :

Il présente un scénario dans lequel vos efforts sont alignés sur les forces extérieures, ce qui vous permet d’atteindre l’objectif « choisi » (mais, rappelez-vous, non désiré !).

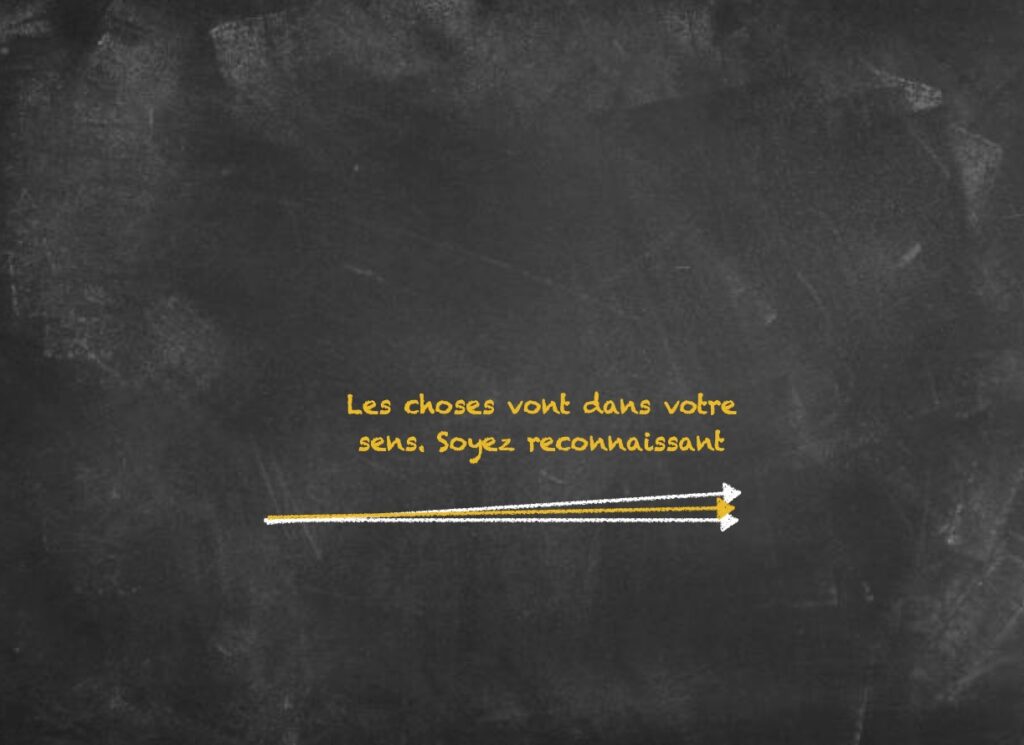

Enfin, le troisième diagramme :

Il s’agit d’un cas extrême où vos efforts sont totalement futiles, parce qu’ils sont éclipsés par la taille des éléments extérieurs. Ici, en tant que stoïcien, vous acceptez le résultat avec sérénité, en vous rappelant que, selon les mots d’Épictète, vous êtes toujours prêts à deux choses (Manuel 4) :

Quand tu vas entreprendre une œuvre quelconque, remets-toi dans l’esprit quelle est cette œuvre. Si tu sors te baigner, représente-toi ce qui se passe au bain : on vous éclabousse, on vous bouscule, on vous injurie, on vous vole ; tu entreprendras cette œuvre avec plus d’assurance, si tu te dis tout de suite : « Je veux me baigner, et aussi garder ma volonté en accord avec la nature » (trad. J. Pépin).

Rester en harmonie avec la nature signifie choisir, mais non désirer, certains résultats. Cela signifie que vous cultivez une attitude d’équanimité à l’égard de ce qui vous arrive. Telle est la voie du stoïcien, la voie de l’ataraxie.

[1] Sur cet ouvrage, dont l’impact culturel a été très important sur le monde anglophone, voir les pages en anglais suivantes : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_(Byrne_book) et https://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_(2006_film).