Les Stoïciens utilisaient un exercice de contemplation imaginative pour regarder les choses à distance et ainsi les replacer dans une perspective correcte par rapport au cosmos.

La Vision Cosmonaute

Les Stoïciens utilisaient un exercice de contemplation imaginative pour regarder les choses à distance et ainsi les replacer dans une perspective correcte par rapport au cosmos.

« Qu’est-ce qui est honorable ? » est une très bonne question, qui touche au cœur du stoïcisme et dont la réponse est tout aussi pertinente pour les adeptes du stoïcisme contemporain.

« Est libre celui qui vit comme il veut, qu’on ne peut ni contraindre, ni empêcher, ni forcer, dont les propensions ne sont pas entravées, dont les désirs atteignent leur but, dont les aversions ne sont pas contrariées. » Epictète

Pour les stoïciens, la joie provient d’une vie vertueuse menée sous le signe de la raison. Cependant, ils ont donné quelques indications particulières pour cultiver la joie au quotidien.

Tout au long de l’été, Yannick Berthoud, membre de Stoa Gallica, partage sur ce blog sa vision du stoïcisme à travers une série d’articles-témoignages. Cette …

Tout au long de l’été, Yannick Berthoud, membre de Stoa Gallica, partage sur ce blog sa vision du stoïcisme à travers une série d’articles-témoignages. Cette …

Tout au long de l’été, Yannick Berthoud, membre de Stoa Gallica, partage sur ce blog sa vision du stoïcisme à travers une série d’articles-témoignages. Cette …

Tout au long de l’été, Yannick Berthoud, membre de Stoa Gallica, partage sur ce blog sa vision du stoïcisme à travers une série d’articles-témoignages. Cette …

Tout au long de l’été, Yannick Berthoud, membre de Stoa Gallica, partage sur ce blog sa vision du stoïcisme à travers une série d’articles-témoignages. Cette …

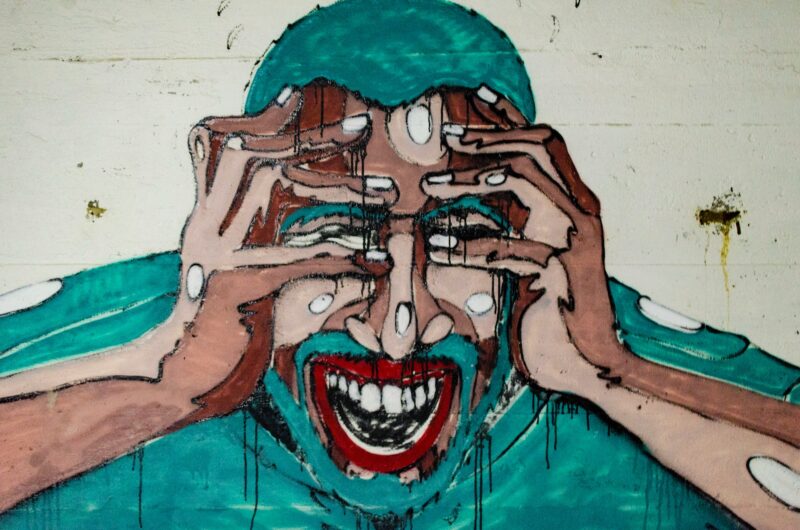

Les stoïciens de l’Antiquité, en particulier Sénèque, avaient des idées très précises sur la nature de la douleur et sur la façon de la supporter. Voici leurs suggestions sur la manière de faire face à la douleur physique, à partir de la lettre 78 de Sénèque à Lucilius.